乐寿堂(1/共30页)

乐寿堂地图位置(模拟) 查看海淀区地图

乐寿堂精选点评

去北京旅游,到颐和园参观,乐寿堂是其中的一座建筑,这里始建于清朝乾隆十五年,是乾隆皇帝在他母亲孝圣宪皇后60岁生日的时候为其庆祝而建的,后来曾经是慈溪太后的寝宫。这里外面又水木自亲码头,有牌坊,是清宫中最早安装电灯的地方之一。

乐寿堂是故宫里被称为城中城的宁寿宫的中路后区的建筑,这里是乾隆退位后,在宁寿宫里的寝宫,慈禧也曾经在这里居住过。

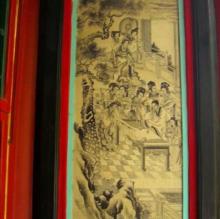

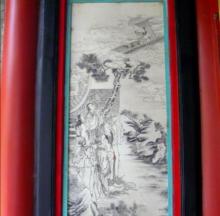

乐寿堂前的庭院里,有一块有着乾隆题字“青芝岫”的巨大石头。乐寿堂中柱背屏以上做成了二楼,带隔扇墙,中间挂的“兴和气游”纸匾和楹联都是乾隆所题。乐寿堂宝座后面中柱之间是楠木框架夹纱隔扇背屏,头顶上面是楠木刻花平棋天花,故宫里独此一处,恐怕海内也是孤例。这里的隔扇有个很好听的名字,叫做步步锦,所以乐寿堂的大厅也被叫做仙楼。

乐寿堂的后庭中间摆着一个大玉雕,叫做大禹治水,这座玉雕制作与乾隆52年,石料是新疆和田青玉,重五千多公斤,是世界上最大的玉雕之一。

乐寿堂位于北京颐和园内昆明湖东北角,始建于乾隆十五年(1750年),1860年被毁,1891年重修,是慈禧太后的起居寝宫。乐寿堂按照宫廷原状陈列,内设宝座、御案、掌扇及玻璃屏风,庭院里陈列铜鹿、铜鹤和铜花瓶。

故宫乐寿堂仿长春园淳化轩规制,其南北庭院东西廊壁嵌敬胜斋帖石刻。乾隆皇帝以此为退位后的寝宫,御题“座右图书娱画景”联句,故此堂亦称宁寿宫读书堂。光绪二十年(1894),慈禧太后曾在此居住,以西暖阁为寝室。大厅仙楼和东西稍间南部、北廊以及夹层、阁道的装修式样风格统一,多用楠木包以紫檀、花梨等贵重木材,间饰玉石、珐琅等饰件。乐寿堂仙楼为乾隆时期建筑装修的代表作之一。天花为木雕,与整个室内装修相衬托,雍容华贵。

乐寿堂面临昆明湖,背倚万寿山,东达仁寿殿,西接长廊,是园内位置最好的居住和游乐的地方。堂前有慈禧乘船的码头"乐寿堂"黑底金字横匾为光绪手书。乐寿堂殿内设宝座、御案、掌扇及玻璃屏风。座旁有两只盛水果闻香味用的青龙花大磁盘,四只烧檀香用的九桃大铜炉。西套间为卧室,东套间为更衣室。室内紫檀大衣柜为乾隆时遗物。乐寿堂庭院内陈列着铜鹿、铜鹤和铜花瓶,取意为"六合太平"。院内花卉植有玉兰、海棠、牡丹等,名花满院,寓"玉堂富贵"之意。这里的玉兰花很有名,邀月门前一株是乾隆从南方移植来的。

乐寿堂位于颐和园昆明湖的东北角,是慈禧的寝宫。"乐寿堂"的"乐寿"二字,追溯起来,出自《论语--雍也》篇,孔子曰:"知者乐水,仁者乐山,知者动,仁者静,知者乐,仁者寿。"

颐和园乐寿堂原为两层建筑,咸丰十年(1860年)被英法联军烧毁。光绪十三年(1887年)重建时,改成新式样,并成为西太后慈禧在颐和园内的寝宫。乐寿堂按照宫廷原状陈列,中间为起居室,西套间为寝宫,东套间为更衣室。起居室内,用名贵木材紫檀雕制的相当精致的"御案宝座",设置在室内中间,在其后有十五折的玻璃屏风,将室内照的格外宽敞。在其两侧,插列有孔雀羽毛掌扇。这对羽毛掌扇,不仅相当精致,而且能点缀出西太后慈禧的威仪。

环境优美,菜品有特色,逛累了,在这里用餐很愉快。

慈禧太后在颐和园居住时的房子 有古典意味 值得一看!

乐寿堂在北京有两处,一处在颐和园,为烧毁后复建,但由二层简化为一层。一处在故宫东侧的宁寿宫,为乾隆为自己养老所建,一直保持良好,为二层楼状态的,堂内二层阁楼为楠木做成。

我记得中国两大玉器之一,大禹治水图玉山。还有缩小版的读山大玉海都在这。呃不是慈禧弄来的,乾隆时期就在这。大玉海太大搬不进来,就弄了个小的,乾隆爷过过眼瘾。

乐寿堂乐寿堂相关信息

景点图片