有没有祭灶神的古诗词

2022-12-17 来源:互联网 【 字体:大 中 小 】

关于有没有祭灶神的古诗词合集(通用)

本文主要为您介绍关于有没有祭灶神的古诗词合集(通用)相关诗句范文,欢迎阅读分享!

1.关于祭灶节的古诗祭灶节诗词——五言篇

庚子送灶即事 【现代】 作者:【鲁迅】

只鸡胶牙糖,典衣供瓣香。

家中无长物,岂独少黄羊。

冬日读白集爱其贫坚志士节病长高人情之句作 【宋】 作者:【陆游】

卜日家祭灶,牲肥酒香清。

分胙虽薄少,要是邻里情。

众起寿主人,一觥潋滟倾。

气衰易成醉,睡觉窗已明。

山居苦 【宋】 作者:【赵庚夫】

栽松成曲径,洗石出秋屏。

米价占新月,更筹认曙星。

买牛邻共契,祭灶妇看经。

不觉成头白,频看烧地青。

行都钱岁 【宋】 作者:【孙嵩】

插架馀残历,挑灯忆故乡。

年光蛇赴壑,羁旅雁随阳。

禁阙迎傩鼓,邻街祭灶香。

英雄须自力,容易鬓毛苍。

幽居记今昔事十首以诗书从宿好林园无俗情为 【宋】 作者:【陆游】

癸亥辞修门,拜赐散人号。

一出非本心,欢喜归祭灶。

故乡多名山,幸得遂所好。

舟舆虽难具,信步亦可到。

清溪无尘滓,奇峰有云冒。

雨垫林宗巾,风落孟嘉帽。

岂惟狂故在,望远亦未眊。

一醉倘可谋,敢爱将军告。

曾伯贡主簿挽诗二首 【宋】 作者:【杨万里】

练练兰溪秀,家家玉树荣。

兴安有才子,艮老是先生。

师与三冬学,诗专五字城。

一官缯祭灶,作么便铭旌。

祭灶节诗词——六言篇

祭灶与邻曲散福 【宋】 作者:【陆游】

已幸悬车示子孙,正须祭灶请比邻。

岁时风俗相传久,宾主欢娱一笑新。

雪鬓坐深知敬老,瓦盆酌满不羞贫。

问君此夕茅檐底,何似原头乐社神。

平江腊月廿五夜作 【宋】 作者:【陈藻】

昨日宰猪家祭灶,今宵洗豆俗为糜。

燔柴夹水明如昼,截竹当阶爆御魑。

故国赛还新岁愿,老翁回忆幼年时。

才高命薄天相戏,我亦刚肠不肯悲。

祭灶节诗词——七言篇

祭灶 【宋】 【佚名】

时届腊月二十四,灶君朝天欲言事。

酒糟涂灶醉司命,男儿酌献女儿避。

吃灶糖 【清】 【佚名】

岁暮方思媚灶王,香瓜元宝皆麦糖。

粘口何需多如此,买颗先命小儿尝。

2.关于祭灶节的古诗祭灶节诗词——五言篇庚子送灶即事 【现代】 作者:【鲁迅】只鸡胶牙糖,典衣供瓣香。

家中无长物,岂独少黄羊。冬日读白集爱其贫坚志士节病长高人情之句作 【宋】 作者:【陆游】卜日家祭灶,牲肥酒香清。

分胙虽薄少,要是邻里情。众起寿主人,一觥潋滟倾。

气衰易成醉,睡觉窗已明。山居苦 【宋】 作者:【赵庚夫】栽松成曲径,洗石出秋屏。

米价占新月,更筹认曙星。买牛邻共契,祭灶妇看经。

不觉成头白,频看烧地青。行都钱岁 【宋】 作者:【孙嵩】插架馀残历,挑灯忆故乡。

年光蛇赴壑,羁旅雁随阳。禁阙迎傩鼓,邻街祭灶香。

英雄须自力,容易鬓毛苍。幽居记今昔事十首以诗书从宿好林园无俗情为 【宋】 作者:【陆游】癸亥辞修门,拜赐散人号。

一出非本心,欢喜归祭灶。故乡多名山,幸得遂所好。

舟舆虽难具,信步亦可到。清溪无尘滓,奇峰有云冒。

雨垫林宗巾,风落孟嘉帽。岂惟狂故在,望远亦未眊。

一醉倘可谋,敢爱将军告。曾伯贡主簿挽诗二首 【宋】 作者:【杨万里】练练兰溪秀,家家玉树荣。

兴安有才子,艮老是先生。师与三冬学,诗专五字城。

一官缯祭灶,作么便铭旌。祭灶节诗词——六言篇祭灶与邻曲散福 【宋】 作者:【陆游】已幸悬车示子孙,正须祭灶请比邻。

岁时风俗相传久,宾主欢娱一笑新。雪鬓坐深知敬老,瓦盆酌满不羞贫。

问君此夕茅檐底,何似原头乐社神。平江腊月廿五夜作 【宋】 作者:【陈藻】昨日宰猪家祭灶,今宵洗豆俗为糜。

燔柴夹水明如昼,截竹当阶爆御魑。故国赛还新岁愿,老翁回忆幼年时。

才高命薄天相戏,我亦刚肠不肯悲。祭灶节诗词——七言篇祭灶 【宋】 【佚名】时届腊月二十四,灶君朝天欲言事。

酒糟涂灶醉司命,男儿酌献女儿避。吃灶糖 【清】 【佚名】岁暮方思媚灶王,香瓜元宝皆麦糖。

粘口何需多如此,买颗先命小儿尝。

3.送灶王诗词《木兰花慢-送灶》清·查元鼎酬君海外佑行厨,持惯长斋合笑吾。

晨夕餐从辛苦得,盆瓶礼不古今殊。鞠躬此日朝天阙,屈指明年返帝都。

但祝东南兵燹静,安排茶灶泛西湖。这首诗前三联写的十分工整。

用食物祭灶神,送他今日上天去朝见玉帝。最后一联是全诗亮点所在,希望灶神明年回来的时候,战争就已经停止了,这样就可以在西湖上迎接灶神了。

《换巢鸾凤-乙巳送灶》清末·王闿运 烹得黄羊,喜厨中酒熟,甑里糕香。团圞无镜,听儿女、有家当。

五穷辞去去东洋。依然那时、镫光烛光。

消得我、七十次,香花供养。惆怅,休更想。

要识世间,苦乐常相傍。范釜常寒,梁炊不熟,他日欢情无量。

勘破流年似回环,只愁霜鬓明朝长。谁思量,紫姑神、如愿酬饷。

王闿运是清末著名诗人、政治家。这首送灶词写的十分沧桑。

又是祭灶时候,有黄羊、有酒、有年糕。想想已是第七十次祭灶了,不由生出沧桑之感。

世间苦乐,早已随流年看透。只是感慨又一年过去,又要再添霜鬓了。

4.点油灯祭灶神的典故祭灶是中华传统的风俗。已经历史悠久,灶君,在夏朝就已经是民间尊崇的以为大神。每年的农历十二月二十三都会有祭灶的风俗习惯。那么关于祭灶节有这样一个传说故事,你知道吗?让小编来告诉你把!

廿三灶神,也称灶王、灶君、灶王爷、灶公灶母、东厨司命等,中国古代神话传说中的司饮食之神。灶君本人,早期有炎帝、祝融之说。后来又衍生出许多说法。晋以后则列为督察人间善恶的司命之神。自人类脱离茹毛饮血,发明火食以后,随着社会生产的发展,灶就逐渐与人类生活密切相关。崇拜灶神也就成为诸多拜神活动中的一项重要内容了。故《礼记·祭法》中“王为群姓立七祀”,即有一祀为“灶”,而庶士、庶人立一祀,“或立户,或立灶”。

中国古代就有祭祀灶神的。魏晋以后,灶神有了姓名。隋杜台卿《玉烛宝典》引《灶书》称,“灶神,姓苏,名吉利,妇名搏颊”。唐李贤注引《杂五行书》又称,“灶神名禅,字子郭,衣黄衣,披发,从灶中出”。

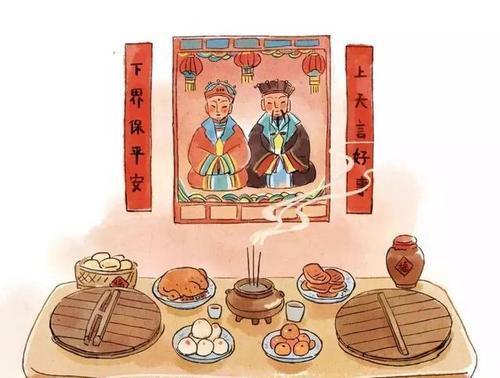

灶神初为女神,或称是老妇,或称是美女,说法诸多。大约出于清代的《敬灶全书》则称,灶君姓张,名单,字子郭,当属男神。现在民间供奉的东厨司命定福灶君,是一对老夫妇并坐,或是一男两女并坐,即灶君和灶君夫人的画像。

中国道教兴盛之后,曾借《经说》之论,将灶神说成是一位女性老母。“管人住宅。十二时辰,善知人间之事。每月朔旦,记人造诸善恶及其功德,录其轻重,夜半奏上天曹,定其簿书”。后来就发展成了既有灶君爷爷,又有灶君奶奶之说。在不同的地区里,灶君夫妇又由不同的人选来充当,同时伴随着当地流行的民间传说故事。

灶王爷的民间传说:传说灶王爷是玉帝派到每家的监察官,到了腊月二十三便要升天,去向上天的玉帝汇报这一家人的善行或恶行。玉帝听后再将这一家在新的一年应该得到的吉凶祸福命运交于灶王爷之手,所以在腊月二十三这一天,人们“送灶”之时,要供上用饴糖和面做成的糖瓜,竹篾扎成的纸马以及喂牲口的草料,为的就是让灶王爷天甜甜嘴,上天说好话,入宫降吉福!

5.点油灯祭灶神的典故典故如下:

据说,古代有一户姓张的人家,兄弟俩,哥哥是泥水匠,弟弟是画师。哥哥拿手的活是盘锅台,东街请,西坊邀,都夸奖他垒灶手艺高,年长日久出了名,方圆千里都尊称他为“张灶王”。说来张灶王也怪,不管到谁家垒灶,如遇别人家有纠纷,他爱管闲事。遇上吵闹的媳妇他要劝,遇上凶婆婆他也要说,好像是个老长辈。以后,左邻右舍有了事都要找他,大家都很尊敬他。张灶王整整活了七十岁,寿终正寝时正好是腊月廿三深夜。张灶王一去世,张家可乱了套,原来张灶王是一家之主,家里事都听他吩咐,大哥离开人间,弟弟只会诗书绘画,虽已花甲,但从未管过家务。几房儿媳妇都吵着要分家,画师被搅得无可奈何,整日愁眉苦脸。

有一天,他终于想出了个好点子。在腊月廿三张灶王亡故一周年的祭日,深夜里,画师忽然呼叫着把全家人喊醒,说是大哥显灵了。他将儿子媳妇全家老小引到厨房,只见黑漆漆的灶壁上,飘动着的烛光若隐若现显出张灶王和他已故的妻子的容貌,家人都惊呆了。画师说:“我寝时梦见大哥和大嫂已成了仙,玉帝封他为‘九天东厨司命灶王府君’。你们平素好吃懒做,妯娌不和,不敬不孝,闹得家神不安。大哥知道你们在闹分家,很气恼,准备上天禀告玉帝,年三十晚下界来惩罚你们。”儿女侄媳们听了这番话,惊恐不已,立即跪地连连磕头,忙取来张灶王平日爱吃的甜食供在灶上,恳求灶王爷饶恕。从此以后,经常吵闹的叔伯兄弟和媳妇们再也不敢撒泼,全家和睦相处,老少安宁度日。这事给街坊邻友知道后,一传十,十传百,都赶来张家打探虚实。其实,腊月廿三夜里灶壁上的灶王,是画师预先绘制的。他是假借大哥显灵来镇吓儿女侄媳,不料此法果真灵验。所以当乡邻来找画师探听情况时,他只得假戏真做,把画好的灶王像分送给邻舍。如此一来,沿乡流传,家家户户的灶房都贴上了灶王像。岁月流逝就形成了腊月廿三给灶王爷上供、祈求合家平安的习俗。

祭灶简介

祭灶是一项在中国民间影响很大、流传极广的习俗。旧时,差不多家家灶间都设有“灶王爷”神位。人们称这尊神为“司令菩萨”或“灶君司令”,泉人一般称“灶君公”。传说他是负责管理各家灶火的,被作为一家的保护神而受到崇拜。灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像 。

腊月二十三日或二十四日 又称为小年。民谚曰:“二十三,祭灶官。”旧俗农历腊月二十三为祭祀灶神的日子。灶王爷像上大都还印有这一年的日历,上书“东厨司命主”、“人间监察神”、“一家之主”等文字,以表明灶神的地位。两旁贴上“上天言好事,下界保平安”的对联,以保佑全家老小的平安。

6.描写小年的诗词有哪些 小年诗词介绍《祭灶诗》宋·吕蒙正一碗清汤诗一篇,灶君今日上青天;玉皇若问人间事,乱世文章不值钱。

赏析:作为一个文人,小年祭灶只能用清汤寡水以及写诗的方式。作者借写祭灶抒发了心中愤懑不平之意。

《送灶》清·查元鼎酬君海外佑行厨,持惯长斋合笑吾。晨夕餐从辛苦得,盆瓶礼不古今殊。

鞠躬此日朝天阙,屈指明年返帝都。但祝东南兵燹静,安排茶灶泛西湖。

赏析:这首诗前三联写的十分工整。用食物祭灶神,送他今日上天去朝见玉帝。

最后一联是全诗亮点所在,希望灶神明年回来的时候,战争就已经停止了,这样就可以在西湖上迎接灶神了。《木兰花慢 送灶》清·杜文澜听千街响竹,趁宵半、送神归。

正白马迎初,黄羊荐后,风漾灵旗。琼卮漫教醉倒,怕曛曛、夜奏绿章迟。

知否天阍万里,九门虎豹环司。芳时。

彩燕丝鸡。中妇艳,少儿嬉。

笑因热何人,踞觚凭我,媚奥奚为。休辞岁盘草草,供梅花、聊当赠行词。

好问和羹心事,炊香到处春回。赏析:这首词写了祭灶的风俗以及家中过年的热闹氛围。

上片劝灶神不要因为贪喝人间美酒,误了上天向玉帝禀告的公事。下片转而写了人间烟火。

“好问和羹心事,炊香到处春回。”写的十分温馨热闹。

《小年》宋·文天祥燕朔逢穷腊,江南拜小年。岁时生处乐,身世死为缘。

鸦噪千山雪,鸿飞万里天。出门意寥廓,四顾但茫然。

《二十四日》宋·文天祥壮心负光岳,病质落幽燕。春节前三日,江乡正小年。

岁时如有水,风俗不同天。家庙荒苔滑,谁人烧纸钱。

赏析:这两首诗写在小年时,燕京也就是现在的北京市,是文天祥当时兵败被俘,英勇就义的地方。节日的百感交集、对家乡的思念、视死如归的决心,在这两首诗中一览无余。

以上供参考。

7.二十三,祭灶神;二十四,写大字;二十五,扫尘土;二十六,烀猪肉“二十三,糖瓜粘,灶君老爷要上天”。旧时,每当腊月二十过后,许多地方的孩子们就高兴地唱起了这样的歌谣,盼望着大人们快些买回糖瓜来。 “糖瓜”,是一种用黄米和麦芽熬制成粘性很大的糖。拉制成长条形的糖棍,称为“关东糖”;拉制成扁圆形的糖棍,就叫“糖瓜”。特别是北方的冬天气候严寒,把此类新制的糖放在屋外,不仅糖瓜凝固得坚实,里边还有微小的气泡,吃起来脆甜香酥,别有风味。如果拿回屋子里,遇热就又变回又粘又硬的糖疙瘩了。这种粘性很大的麦芽糖,在晋代《荆楚岁时记》中就有过记载,当时称为“胶牙饧”(音形)。唐代大诗人白居易在一首诗中也写道:“岁盏后推蓝尾酒,春盘先劝胶牙饧。”由此可见,从唐朝起“糖瓜”便与美酒一样,成了民间过年的必备佳品。到了明清时代,这种麦芽糖又被派上了新用场,成了祭祀灶王爷时,粘糊其口的武器。 传言道,每到腊月二十三,负责记录人间好坏事宜的“东厨司命”(灶王爷),要回转天庭向玉皇大帝禀报各家的善恶情况。腊月三十晚上,根据玉帝的旨意才返回人间惩恶扬善。所以人们在腊月二十三要祭灶,把又粘又甜的糖瓜献给灶王,粘他的嘴,以求“上天言好事,下地保平安”。所以,这一天又称为“过小年”。

古至今,我国民间一直沿袭着春节前“扫尘”的习俗,叫做:二十四,扫房子。

传说人的身上都附有一个三尸神,他经常给玉皇大帝打小报告,说人间的坏话。在很短的时间内,玉皇大帝就收到了他99999张密报,说人间要谋反天庭。玉帝看后大怒,立即召见三尸神,命他把说玉帝坏话的人家墙上写上他们的罪行,再让蜘蛛结张大网,挂在屋檐下。玉帝又命王灵官除夕之夜下界,凡见到三尸神做了记号的人家,就满门抄斩。三尸神见阴谋将要得逞,自己可以独占美好的人间了,就飞快下凡,将每户人家的墙上都做了记号。灶君发现了三尸神的阴谋,急忙找来各家的灶王爷商量对策:从送灶之日起,在除夕前家家打扫得干干净净。等王灵官大年夜奉旨下界察看时,发现家家户户都很干净,没有任何标记,百姓安分守己,辛勤劳动。玉帝从王灵官和灶君嘴里得知三尸神冤枉好人,怒火万丈,将三尸神永押于牢。从此,心地善良的灶君受到大家的拥戴,每年腊月二十三都要祭灶,二十四扫尘也随之成为民间的习俗。

平时人们忙碌,没有时间清扫房子,一年下来,房子难免落下灰尘,民俗中约定年前清洁一下居室,其实是为了大家干干净净地迎接新年。

话说,腊月二十三灶王爷上天言好事后,玉帝会在二十五这天亲自下界视察,看看人间善恶疾苦,然后根据所看得的情况来决定你来年的祸与福。所以,在过去,每年到了腊月二十五这天,家家户户都忙着祭祀祈福,以一颗虔诚的心来接待玉帝,希望自己来年能够有个好光景,因此,这天就被称为“接玉帝”。这一天的,所有人说话办事都小心谨慎,争取有个好表现给玉帝看,以博取玉皇欢心,降福来年。其实,接玉皇只是一个传说,而做豆腐是百姓在腊月二十五这天一定要做的事情。老北京的老礼说年三十到大年初五不能动刀,在经历了腊月二十三小年和腊月二十四扫房之后,百姓们就开始忙碌起来了,要在腊月二十五到腊月二十九这几天里做出以后几天的食物。

8.(民俗)“祭灶神”的由来传说灶王爷是玉帝派到每家的监察官,到了腊月二十三便要升天,去向上天的玉帝汇报这一家人的善行或恶行。

玉帝听后再将这一家在新的一年应该得到的吉凶祸福命运交于灶王爷之手,所以在腊月二十三这一天,人们要“祭灶”,祭灶时要陈设供品,香烛,供品中最突出的大多是是糖瓜,晋北地区则习惯用饧,(饧是麻糖的初级品,特粘,)有“二十三,吃饧板”的民谚。

糖、饧之类食品既甜又粘,取意灶君吃后嘴被糖、饧粘住,让灶王爷甜甜嘴,上天说好话,不向玉帝说坏话,免生是非。祭灶时除上香,送酒以外,特别要为灶君坐骑撒马料,要从灶台前一直撒到厨房门外。这些仪程完了以后,就要将灶君神像拿下来烧掉。

扩展资料:

据说,古代有一户姓张的人家,兄弟俩,哥是泥水匠,弟弟是画师。哥哥拿手的活是盘锅台,东街请,西坊邀,都夸奖他垒灶手艺高。年长月久出了名,方圆千里都尊称他为“张灶王”。说来张灶王也怪,不管到谁家垒灶,如遇别人家有纠纷,他爱管闲事。遇上吵闹的媳妇他要劝,遇上凶婆婆他也要说,好像是个老长辈。以后,左邻右舍有了事都要找他,大家都很尊敬他。

张灶王整整活了七十岁,寿终正寝时正好是腊月二十三日深夜。张灶王一去世,张家可乱了套,原来张灶王是一家之主,家里事都听他吩咐,现在大哥离开人间,弟弟只会诗书绘画,虽已花甲,但从未管过家务。几房儿媳妇都吵着要分家,画师被搅得无可奈何,整日愁眉苦脸。有天,他终于想出个好点子。

在腊月二十三日张灶王亡故一周年的祭日,深夜,画师忽然呼叫着把全家人喊醒,说是大哥显灵了。他将儿子媳妇全家老小引到厨房,只见黑漆漆的灶壁上,飘动着的烛光若隐若现显出张灶王和他已故的妻子的容貌,家人都惊呆了。画师说“我寝时梦见大哥和大嫂已成了仙,玉帝封他为‘九天东厨司命灶王府君’。

你们平素好吃懒做,妯娌不和,不敬不孝,闹得家神不安。大哥知道你们在闹分家,很气恼,准备上天禀告玉帝,年三十晚下界来惩罚你们。”儿女侄媳们听了这番话,惊恐不已,立即跪地连连磕头,忙取来张灶王平日爱吃的甜食供在灶上,恳求灶王爷饶恕。

从此后,经常吵闹的叔伯兄弟和媳妇们再也不敢撒泼,全家平安相处,老少安宁度日。这事给街坊邻友知道后,一传十,十传百,都赶来张家打探虚实。

其实,腊月二十三日夜灶壁上的灶王,是画师预先绘制的。他是假借大哥显灵来镇吓儿女侄媳,不料此法果真灵验。所以当乡邻来找画师探听情况时,他只得假戏真做,把画好的灶王像分送给邻舍。如此一来,沿乡流传,家家户户的灶房都贴上了灶王像。

岁月流逝就形成了腊月二十三给灶王爷上供、祈求合家平安的习俗。祭灶风俗流传后,自周朝开始,皇宫也将它列入祭典,在全国立下祭灶的规矩,成为固定的仪式了。